Dix ans après l’ouverture du musée, cette exposition semi-permanente constituera un lieu de premier plan au Mucem : c’est là que le visiteur sera introduit à ce qu’est le musée et à sa singularité dans le paysage muséal, du point de vue de son objet, la Méditerranée, et de sa manière de l’aborder.

Les imaginaires de la Méditerranée sont multiples, et tous ne peuvent être montrés dans une unique exposition. Le parti pris de ce projet est de se concentrer sur les images que les musées et leurs collections ont fortement contribué à construire depuis le 18e siècle, en particulier à travers la médiation des artistes et des ethnologues.

Dans les musées de beaux-arts, dans le sillage du Grand Tour, ce sont les civilisations du passé, en particulier de l’Antiquité, qui sont mises en valeur les premières et qui construisent une Méditerranée fantasmée, de l’Odyssée aux temples grecs en passant par Rome et Palmyre.

Les musées d’ethnologie, qui apparaissent au moment où la colonisation du sud et de l’est de la Méditerranée par les Etats européens se met en place, s’intéressent pour leur part aux sociétés lointaines, que la distance soit géographique ou culturelle. La sincérité de l’intérêt scientifique et humain pour l’Autre y côtoie les intérêts et les entreprises des puissances coloniales.

La distinction entre musées de beaux-arts et musées d’ethnographie a eu tendance à créer des frontières entre les objets qu’ils conservent et les disciplines qui les étudient. Il s’agira donc aussi ici de dépasser ces limites, afin de montrer les ponts, les parallèles et les influences mutuelles qui existent entre eux, et la richesse d’une approche proposant de dé-hiérarchiser et décloisonner collections et méthodes.

Dans la scénographie, cette idée aboutit aux recours à des modèles muséographiques historiques, de l’accrochage dense des musées de beaux-arts de la fin du 18e et du 19e siècle, aux différentes mises en exposition utilisées au cours de l’histoire des musées d’ethnographie.

Le modèle antique

L’héritage de l’antiquité gréco-latine n’a cessé de hanter les rives de la Méditerranée et l’imaginaire de ceux (collectionneurs, artistes, ethnologues, historiens de l’art…) qui les ont arpentées et en ont très largement diffusé l’image. Cet héritage a parfois fait l’objet de réinterprétations identitaires et politiques, appelées à justifier la colonisation ou à nourrir des idéologies nationalistes. Cet héritage classique est particulièrement associé à la rive nord de la Méditerranée (Grèce, Italie, Provence…), soulignant la volonté des Européens de se présenter comme les héritiers directs de la civilisation gréco-latine classique. Il s’agit donc de nuancer cette image en montrant la présence de ces modèles en Méditerranée hors d’Europe – mais aussi les usages qui ont pu en être faits dans un contexte colonial. La section est conçue en trois ensembles réunis autour de techniques artistiques : l’architecture, la sculpture et le textile. Ils permettent de mettre en dialogue peintures et sculptures monumentales, mais aussi costumes, photographies, estampes, affiches et autres œuvres inspirées par l’Antiquité et ayant contribué à la diffusion de son image.

Une autre Méditerranée

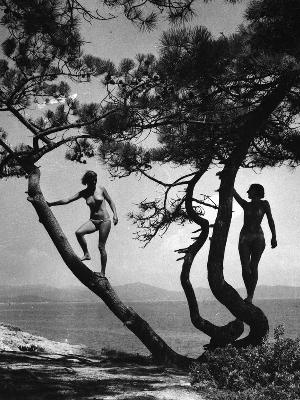

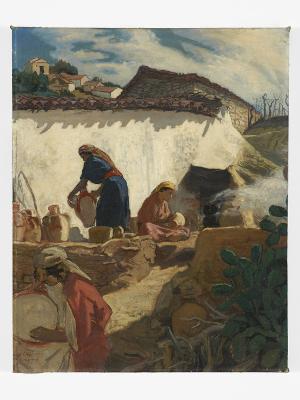

Au 19e siècle, dans le contexte colonial, la Méditerranée n’est plus seulement comprise comme héritière de la culture Antique, mais aussi comme un espace d’altérité à représenter, à explorer ou encore à conquérir. Elle est toujours perçue comme le berceau des origines, mais cette fois en lien avec les sociétés dites traditionnelles d’un Orient fantasmé, dont les nouveaux musées d’ethnographie doivent collecter les témoignages et les savoir-faire. Mais bien loin d’opposer les rives de la Méditerranée, le regard des artistes comme des ethnologues permet au contraire de montrer ce qui rapproche les territoires ruraux qui la bordent, au Nord comme au Sud, autour du pastoralisme et des artisanats dont le tissage, l’orfèvrerie et la céramique. Une grande variété d’œuvres en témoigne, des peintures et sculptures des artistes aux photographies et aux films des ethnologues, en passant par les objets eux-mêmes, collectés sur le terrain.

Agora

Sous la forme d’une « agora », c’est-à-dire d’un espace d’échange, le musée et la collection seront au cœur de cette conclusion qui permettra de présenter et d’expliciter leur rôle aujourd’hui. Pour continuer à penser la Méditerranée du XXIème siècle, il s’agit de mettre en dialogue, au sein d’un dispositif sonore et audiovisuel, les acquisitions récentes avec l’expression des personnes les ayant construites : ethnologues, artistes et artisans, utilisateurs et collectionneurs, conservateurs d’autres institutions aux collections comparables.

Quelques chiffres et données clefs :

Près de 300 œuvres présentées, dont près de la moitié des collections du Mucem.

Dépôts d’institutions partenaires : musée du Quai Branly, musée d’Orsay, musée du Louvre, musée château de Versailles, musée des Beaux-Arts de Marseille, musée des Beaux-Arts de Valenciennes, musée des Beaux-Arts d’Angers, musée des Beaux-Arts de Bordeaux, …

Plusieurs œuvres d’artistes contemporains ont été choisies pour leur cohérence avec les œuvres du parcours, plaçant le projet dans la perspective de questions contemporaines environnementales, géopolitiques ou encore migratoires.

L’artiste Théo Mercier a reçu une invitation particulière et proposera plusieurs installations tout au long du parcours.

Commissaire générale : Marie-Charlotte Calafat, conservatrice du patrimoine, responsable du département des collections et des ressources documentaires du Mucem

Commissaires : Justine Bohbote, Raphaël Bories, Camille Faucourt, Enguerrand Lascols, Hélia Paukner, conservatrices et conservateurs du patrimoine au Mucem

Scénographe : Pascal Rodriguez

Graphiste : Nicolas Journé, CL Design

Avec la participationde théo Mercier, artiste plasticien.

• Portes ouvertes de l’exposition – Mardi 4 juin à 16h00

Mardi 4 juin, découvrez gratuitement et en avant-première la nouvelle exposition du Mucem « Images d’une Méditerranée », qui propose de montrer comment les musées ont mis en scène le sujet Méditerranée et la manière dont la Méditerranée a été construite comme un élément de patrimoine naturel, artistique et ethnologique.

Lors de ce vernissage, les commissaires de l’exposition présenteront l’exposition dans le hall du Mucem J4.